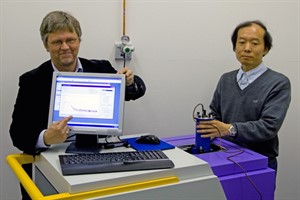

Neues Terahertz-Spektrometer der Uni Rostock

Terahertz-Spektroskopie – „Nacktscanner“ für Moleküle vorgestellt

10. Mai 2010, von Phillip

„Wir wollen den Molekülen beim Tanzen zusehen.“ So beschreibt Prof. Dr. Ludwig von der Universität Rostock das Vorhaben seiner Forschungsgruppe im Bereich der theoretischen und physikalischen Chemie.

Zum Tanzen anregen soll die Moleküle das neue Terahertz-Spektrometer „TPS spectra 3000“ der Firma Teraview aus Cambridge, Großbritannien, das sich seit einer Woche im Besitz der Arbeitsgruppe befindet. Finanziert wurde das 300.000 Euro teure Gerät mit Geldern aus dem Konjunkturpaket der Bundesregierung. Teraview ist derzeit die einzige Firma weltweit, die Terahertz-Spektrometer vertreibt.

Bekannt ist die Technologie in der Bevölkerung bislang in erster Linie als „Nacktscanner“ an Flughäfen, wo Terahertz-Strahlung in der Sicherheitstechnik eingesetzt wird, um Waffen, Plastiksprengstoff oder auch Drogen aufzuspüren.

Eine Fragestellung, an der Professor Ludwig und seine Mitarbeiter aber nicht interessiert sind. Sie interessiert viel mehr, wie Moleküle schwingen und miteinander in Wechselwirkungen treten – der eingangs erwähnte „Tanz der Moleküle“.

Die Terahertz-Strahlung liegt im Frequenzbereich zwischen der Mikrowellen- und der Infrarotstrahlung. Dass die Technik, die es seit ca. 10 Jahren gibt, bislang noch keine weite Verbreitung gefunden hat, liegt vor allem daran, dass ein kommerzielles Gerät erst seit zwei Jahren existiert.

Das Problem lag dabei stets an der Erzeugung der Terahertz-Strahlung, da dazu ein Ultrakurzpulslaser notwendig ist, der im Femtosekundenbereich Laserpulse abgibt. Eine Femtosekunde entspricht dem billiardsten Teil einer Sekunde. Damit waren bislang nur komplizierte Lösungen mit hohem Platzbedarf möglich, die sich die Forschungsgruppen selbst aus Einzelteilen zusammenstellen mussten. Doch mit Quantenkaskadenlasern und Germaniumlasern gibt es heutzutage leistungsfähige Strahlungsquellen für den Terahertzbereich. Damit ist es möglich ein Gerät zu bauen, das „nur noch so groß ist wie ein Standkopierer“, wie Professor Ludwig erklärt.

Da Terahertz-Strahlung die Energie sehr schwacher Wechselwirkungen besitzt, die zwischen Molekülen auftreten, können diese Wechselwirkungen nun untersucht werden. Es ergeben sich dann spektrale Fingerabdrücke, die für die untersuchten Moleküle jeweils spezifisch sind und nur in diesem Wellenlängenbereich auftreten. Damit kann die Terahertz-Spektroskopie helfen, fehlende Informationen zu ergänzen, die mit bereits etablierten Techniken wie Raman- oder Infrarot-Spektroskopie nicht zugänglich sind.

Nicht nur Feststoffe, sondern auch Pulver, Flüssigkeiten oder Gele können prinzipiell mit dem Spektrometer zerstörungsfrei analysiert werden. Die Proben können dabei von minus 200°C bis plus 200°C temperiert werden. Zudem verfügt das Gerät über eine sogenannte „Imaging“ Einheit, mit der auch bildgebende Untersuchungen durchgeführt werden können. Auf diese Weise lassen sich beispielsweise Grenzflächen zwischen verschiedenen Substanzen untersuchen.

Was hat die Arbeitsgruppe um Professor Ludwig nun mit dem Spektrometer vor? Die Forscher wollen sich ganz unterschiedlichen Bereichen widmen, die von der Untersuchung ionischer Flüssigkeiten, über wässrige Lösungen bis hin zu Biomolekülen reicht. Bei ionischen Flüssigkeiten handelt es sich um flüssige Salze mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, z.B. als Alternative zu organischen Lösungsmitteln. Diese finden sich in vielen Alltagsprodukten und sind häufig gesundheitsschädlich.

Bei ihren Forschungsvorhaben planen die Chemiker zudem eine intensive Zusammenarbeit mit der Medizin. Ein logisches Vorhaben, da die Terahertz-Spektroskopie ein nicht-invasives Verfahren ist. Damit können sich Möglichkeiten ergeben, Untersuchungen, die bislang eine Blutentnahme erfordern, ohne selbige durchzuführen. Zudem besitzt die Terahertz-Strahlung nur eine sehr geringe Energie, sodass – im Gegensatz zur Röntgenstrahlung – keine Belastung für den untersuchten Patienten entsteht. Des Weiteren bietet die Technik die Möglichkeit, Wirkstoffe in Arzneimitteln zu untersuchen. Dabei lässt sich beispielsweise die sogenannte „Händigkeit“ von Molekülen sehr gut unterscheiden. Einige Substanzen liegen chemisch gesehen als Bild und Spiegelbild vor, mitunter mit sehr unterschiedlichen Auswirkungen auf den Menschen, so dass nur einer der beiden Stoffe als Wirkstoff geeignet ist. Ein bekanntes Beispiel mit tragischen Folgen war das Contergan.

„Wir sind dem Steuerzahler auch etwas schuldig“, meint Professor Ludwig mit Blick auf die Finanzierung des Gerätes durch Staatsmittel. Aus diesem Grund ist ein breiter Einsatz des Spektrometers geplant, um den maximalen Nutzen sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die Anwendung zu gewährleisten.

Dem Tanz der Moleküle steht im Dr.-Lorenz-Weg 1 jedenfalls nichts mehr im Wege.

Nobelpreisträger Richard R. Ernst an der Uni Rostock

Nobelpreisträger Richard R. Ernst an der Uni Rostock Nano4Hydrogen - Wasserstoff aus Sonnenenergie

Nano4Hydrogen - Wasserstoff aus Sonnenenergie Universität Rostock nimmt neuen Rechencluster in Betrieb

Universität Rostock nimmt neuen Rechencluster in Betrieb „AIDAmar“ eröffnet Kreuzfahrtsaison 2025 in Rostock-Warnemünde

„AIDAmar“ eröffnet Kreuzfahrtsaison 2025 in Rostock-Warnemünde Osterfeuer, Ostermarkt und Saisonstart am Leuchtturm in Warnemünde

Osterfeuer, Ostermarkt und Saisonstart am Leuchtturm in Warnemünde Korvette „Braunschweig“ im Stadthafen Rostock

Korvette „Braunschweig“ im Stadthafen Rostock Havarie des Fahrgastschiffes „MS Baltica“ vor Kühlungsborn

Havarie des Fahrgastschiffes „MS Baltica“ vor Kühlungsborn Eye 55 - XXL-Riesenrad in Warnemünde

Eye 55 - XXL-Riesenrad in Warnemünde Rostocker Warntag mit Sirenen-Test am 5. April 2025

Rostocker Warntag mit Sirenen-Test am 5. April 2025 Neues Bettenhaus fürs Südstadt-Klinikum

Neues Bettenhaus fürs Südstadt-Klinikum Forschungsprojekt: Autonome Warnow-Fähre

Forschungsprojekt: Autonome Warnow-Fähre